惩罚与救济并重: 被拐妇女儿童权益多方保护机制的构建

——以被拐妇女儿童权益刑民救济现状分析为视角

论文提要:

被拐妇女儿童权益保障是完善我国人权保障事业的重要组成部分,是尊重和保障人权这一重要原则的具体实施,是社会主义制度优越性的本质要求。年初,公安部部署打击拐卖妇女儿童犯罪、保护妇女儿童权益是今年乃至今后一段时期公安机关重点中心工作之一,是贯彻落实李克强总理在政府工作报告中要“严厉打击拐卖妇女儿童犯罪行为,坚决保障妇女儿童合法权益”指示精神的具体体现。近几年来,国家对妇女儿童权益保障的强化及个人权利保护意识不断提升,但惩罚与救济并重的拐卖妇女儿童案件处理模式仍亟待建立,对被拐妇女儿童合法权益的保障应实现刑法、民法与社会法的融合互通,第一“以刑事惩罚”,严厉惩治拐卖、收买妇女儿童犯罪行为,有效遏制贩卖人口犯罪动机,针对犯罪行为进行溯源治理;第二“以民事救济”,合理赔偿被拐受害者因拐卖、收买人口犯罪行为而遭受的人身损害或精神损害;第三“以社会救助”,充分发挥社会保障优势,完善被拐妇女儿童的社会扶持、救助制度,动员多方主体参与被拐妇女儿童救助。推进被拐妇女儿童的发现、救济、安置,促进被拐妇女儿童及时回归家庭与社会,由此构建被拐妇女儿童权益的多方保护机制。(全文共14080字)

主要创新观点:

被拐妇女儿童权益保护惩罚与救济应并重。刑事惩治层面,“买卖同罪”能够有效提高拐卖人口类犯罪成本,并强化收买者及社会公众对收买行为违法性认识,降低拐卖人口犯罪案发率及被拐妇女儿童解救难度。民事救济层面,支持受害人积极维护自身权益,为弱势被拐者提供专业的法律服务,鼓励犯罪者与受害人之间就遭受的民事权益达成赔偿协议,弥补被拐妇女儿童遭受的人身损害或精神损害。刑事惩治与民事救济对于保障被拐妇女儿童权益而言均具有重要意义,不可偏废。

构建刑事惩罚、民事救济、社会救助的被拐妇女儿童权益多方保护机制。本文从被拐妇女儿童权益刑民救济现状入手,分析被拐妇女儿童权益保障困境之所在,提出融合刑事惩治、民事救济及社会救助的被拐妇女儿童权益的多方位保护机制。充分发挥司法机关、民政部门的引导职能,鼓励社会公众组织参与被拐妇女儿童权益救助工作,从事前预防、事发惩治、事后救助层面保障被拐妇女儿童权益,助力被拐妇女儿童早日回归家庭与社会。

以下正文:

引 言

拐卖妇女儿童犯罪作为典型自然犯,起源于奴隶社会奴隶主对奴隶的自由买卖行为,奴隶社会奴隶与奴隶主间形成人身依附关系而缺乏独立地位,被视作奴隶主私人财产。在中国古代社会,受封建等级观念的影响,买卖人口行为并非绝对非法行为,允许基于买卖双方自愿,买卖奴婢或有罪之人亲属。而若以谋利目的,通过哄骗、引诱等非法强制手段掳掠人口,则称“略卖”。在中国“家本位”的影响下,古代统治者为维护家庭关系和谐和社会秩序稳定常对略卖者予以严厉处罚。随着人权和平等理念逐渐融入社会价值观,现代社会个体之间不再存在传统的人身依附关系,而转变为平等主体关系,任何个体不得被视为私人财产而随意买卖。因此任何形式的拐卖人口行为都被纳入刑法调整的范畴予以严厉惩罚。

纵观“刘学州”案到“丰县小花梅”案,被拐者的悲惨经历深深刺痛着社会神经。拐卖妇女儿童犯罪,一方面严重侵害被拐妇女儿童的人身权益,损害被拐者的身心健康;另一方面拐卖妇女儿童行为突破社会道德底线,损害公众朴素情感及社会公众利益,损害家庭和谐与社会关系的稳定。在我国,以血缘亲情为纽带的家族关系是中国传统文化的根基,以“个人-家庭-社会”构建起的中国社会与家庭关系密切联系。所谓“天下之本在国、国之本在于家”,家庭和谐与美满是兴国安邦之本,严厉打击拐卖妇女儿童犯罪有利于家庭关系的稳定和家族传承,维护社会秩序的安定。

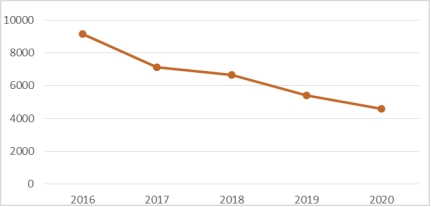

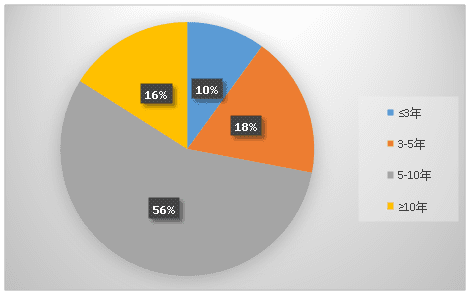

据国家统计局官方数据统计2016-2020年公安机关立案拐卖妇女儿童刑事案件数量呈明显下降趋势(如图1),证实我国近年严厉打击拐卖妇女儿童犯罪工作已取得显著成效。但不可否认传统传宗接代、养儿防老观念,仍催生着买卖人口市场,对妇女、儿童权益保障造成严重威胁。一方面我们应当继续坚持严厉打击拐卖、收买妇女儿童犯罪,另一方面随着大量拐卖、收买妇女儿童犯罪积案侦破和相关犯罪数量的显著减少,理应更加重视对被拐妇女儿童的救济与救助。此外,依据裁判文书网拐卖妇女、儿童罪判决书的事实记述,从被拐到获救,被拐者获得司法救济的时间短则一两年,长则数十年(如图2)。被拐者在此期间难以获得有效的司法救济,此时发挥社会救助功能,给予被拐者身心安抚及物质帮助,将有利于被拐者损害的及时弥补,能够有效促进被拐者及时回归家庭或社会,避免因较长的诉讼期间而拖延被拐者获得充分、有效的救助。

图1 2016-2020公安机关拐卖妇女儿童犯罪立案情况

图2 拐卖妇女、儿童犯罪行为与案件起诉时间差分布比例

一、追根溯源:拐卖妇女儿童犯罪的动因分析

拐卖、收买妇女儿童犯罪的产生具有较复杂的社会背景和因素。拐卖、收买妇女儿童犯罪具有明显的地域性特征:河南、云南两地拐卖妇女儿童情势较为严峻,而江苏、广东地区收买妇女儿童现象较为常见。此外,犯罪人在选择拐卖对象时存在明显的偏好,被拐者多为年龄较小的男童或智力、精神障碍的妇女。该类主体具有更弱的防范意识和较低反抗能力,且能够更好的满足收买市场需求。在拐卖、收买妇女儿童犯罪中,被拐儿童多被收养或再次转卖,而被拐妇女的生存状态更加复杂,包括婚迁、提供性服务、强迫劳动、被转卖等。

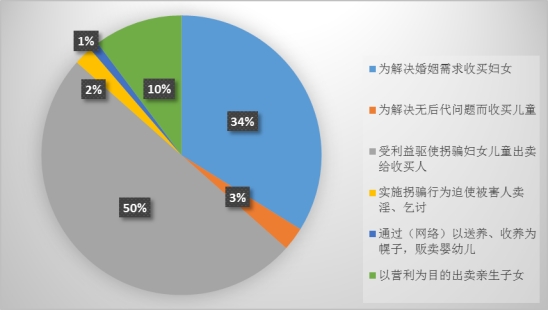

本文通过分析百余件拐卖、收买妇女儿童犯罪案例,将拐卖、收买妇女儿童案件大致分为6类(详见表1、图3):1.受利益驱使拐骗妇女儿童出卖给收买人的,此类案件所占比重最大,在所有种类种占比达50%,同时因基数较大,此类案件也是提起刑事附带民事诉讼最多的类型;2.为解决婚姻需求收买妇女的,此类案件在拐卖妇女犯罪种比重最高,在所有种类案件中也占比高达34%,仅次于第一种类型;3.以营利为目的出卖亲生子女的,此类犯罪因主体系亲生父母,隐蔽性强,不易被发现,但在现实中竟大量存在,所占比重高达10%,排名第三。4.为解决无后代问题而收买儿童的;5.实施拐骗行为迫使被害人卖淫、乞讨的;6.通过(网络)以送养、收养为幌子,贩卖婴幼儿的。

表1 拐卖、收买妇女儿童犯罪的类型分析

拐卖目的 | 案件类型 | 小计 | ||

民事 | 刑事 | 附民 案件 | ||

受利益驱使拐骗妇女儿童出卖给收买人 | 5 | 76 | 12 | 93 |

为解决婚姻需求收买妇女 | 6 | 52 | 5 | 63 |

以营利为目的出卖亲生子女 | 0 | 18 | 1 | 19 |

为解决无后代问题而收买儿童 | 0 | 3 | 2 | 5 |

实施拐骗行为迫使被害人卖淫、乞讨 | 1 | 1 | 2 | 4 |

通过(网络)以送养、收养为幌子,贩卖婴幼儿 | 0 | 2 | 0 | 2 |

图3 拐卖、收买妇女儿童犯罪的类型分析

随社会治安水平的不断提升,拐卖妇女儿童犯罪形式出现了新的类型,以绑架等强制性手段拐卖妇女儿童犯罪的案件逐渐减少,而更多以诱骗、欺诈等方式,利用被拐者的弱势地位实施拐卖行为,且除线下的拐卖行为外,当前亦出现借助互联网实施的拐卖妇女儿童犯罪行为。拐卖妇女儿童犯罪形式的复杂化趋势为我国预防、打击拐卖妇女儿童犯罪提出新的挑战。应根据我国拐卖妇女儿童犯罪的普遍性特征,有针对性的打击重点区域拐卖妇女儿童犯罪,应重点核查幼年儿童,精神障碍、智力障碍妇女的个人信息,发动社会组织和个人力量参与拐卖妇女儿童犯罪的预防及被拐妇女儿童的解救与安置。

1.社会传统理念的消极影响

妇女儿童收买需求是拐卖妇女儿童犯罪滋生的根本原因,传统的传宗接代、养儿防老思想则是收买者实施收买行为的根本动因。“家族香火”传承与延续是中华文化的重要构成也是人类发展与生存的需要,然而随现代社会尊重人权与男女平等理念的贯彻,为实现个人家族传承为目的的拐卖妇女儿童行为当然的具有不法性。部分群体将现代“家族传承”单纯理解为生育后代,一方面将使得收买者自认为收买行为具有合法性,而其内心缺乏愧疚感和必要的道德约束;另一方面,以“家族传承”看似合理的借口,掩盖“买卖人口”的根本目的,将降低社会公众对拐卖妇女儿童犯罪行为的违法性认识,也不利于引导社会公众参与拐卖妇女儿童犯罪的预防,有碍被拐妇女儿童解救与安置工作的开展。

此外,计划生育政策实施之后,一些只生出女孩的家庭因为想要个男孩传宗接代,往往不惜冒着犯罪的危险花钱从人贩子手中购买男孩。我国目前的养老模式有家庭养老、机构养老和社区养老等多种模式,但家庭养老仍是我国养老的主要模式。加上我国的社会保障制度仍需完善,部分人无法放弃“养儿防老”、“养儿就是储存一笔养老保险金”的观念,这也是部分人产生收买需求的内在动因之一。

2.犯罪风险与收益的不对等

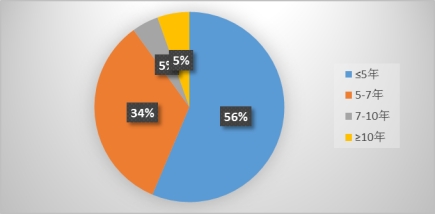

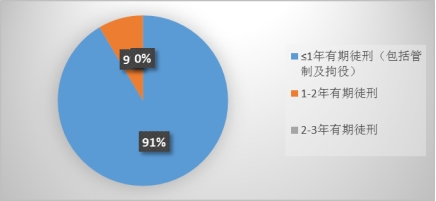

从拐卖方而言,虽然我国《刑法》第240条第1款规定“拐卖妇女、儿童的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金”,但在实际的司法审判中,尤其是基层法院审理过程中,对于具有认罪认罚情形主从犯通常从轻处罚或减轻处罚,从犯最终的刑期多在2-5年,主犯的刑期也多在5-6年(详图4)。从拐卖妇女儿童案例统计来看,拐卖者通过拐卖妇女儿童犯罪行为的获利数额大致在几千元到几万元不等,而拐卖者到案后除缴纳违法所得外,罚金的数额多在1000-30000元。在秦长思一案中,2020年秦长思明知孙某(智力边缘性障碍)已婚,仍以带其外出打工为由,拐骗孙某带领两个孩子介绍与孙太平相亲,并将孙某手机收走,多次向孙太平索要钱财,实得财物价值共计8320元。法院认定秦长思已构成拐卖妇女罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币一万元,追缴违法所得。而收买方的犯罪风险与犯罪收益差距更加明显,我国《刑法》第241条规定“收买被拐妇女、儿童罪的刑罚为三年以下有期徒刑、拘役或管制”,实际司法审判中大量案件的量刑幅度为1年以下有期徒刑、管制或拘役(详图5),甚至存在免予刑事处罚的案例。对于具有家族传承等刚需利益的收买者而言,该刑罚惩治措施收效甚微。王春生一案中,2011年孔某与其妻子因其儿子儿媳婚后一直未生育,便委托王春生欲购买一名婴儿抚养,后王春生联系“高哥”购买婴儿。孔某与其妻子在王春生的带领下与人贩子见面,以三万元交易到一名女婴,事后孔某给予王春生香烟、糖等以示感谢。法院认为王春生构成收买被拐卖的儿童罪,因其当庭认罪,对王某予以从轻处罚,判处其有期徒刑十一个月,而是否对孔某与其妻子提起公诉却无法得知。缺乏严厉的刑罚惩治措施是我国拐卖妇女儿童犯罪屡禁不止的重要原因之一。

图4 拐卖妇女、儿童案件量刑幅度(N=110)

图5 收买被拐卖妇女、儿童罪量刑幅度(N=94)

3.公众法治意识淡薄

法治是人权保障的理想模式。人权保障水平受制于国家法律体系的完善程度与配置水平,法治的强有力保障将为人权的保护构筑起坚实而有力的城墙。当前我国法治水平仍有待提升,一方面依法治国实践中未充分发挥人权法治保障的价值导向,在立法、司法、执法、守法环节,尊重和保障人权理念的落实仍有完善空间;另一方面社会公众尊重、保障人权的理念仍有待加强。我国对社会公众的尊重保障人权意识的培养存在欠缺,部分社会群体对于拐卖妇女儿童犯罪案件的社会危害性缺乏正确认识。当《人民日报》一位记者随公安部“打拐”采访团到达重庆市的一个偏远小镇,告诉当地居民“买媳妇”是违法行为时,村民们竟不以为然,仍认为给钱娶媳妇哪里构成犯罪。在媒体报道的大量收买拐卖案件中,诸如此类不学法、不知法、不懂法、不用法的人和事不胜枚举。为此,加强法律知识学习、法律知识宣传、提升我国的法治水平,提高公众的人权保障意识,是我国在打击拐卖妇女、儿童犯罪中均应关注的方面。

二、刻不容缓:拐卖、收买妇女儿童犯罪的危害

(一)个人层面:被拐卖妇女儿童遭受严重身心伤害

拐卖妇女儿童行为,会严重摧残受害者的身心健康。在身体健康方面,拐卖的过程中拐卖人往往会采取非法拘禁、殴打等方式来防止受害人逃跑,同时恶劣的生活环境,受害者也会受到其他慢性疾病困扰。拐卖者实施拐骗行为迫使受害人卖淫乞讨,收买人强迫受害人劳动,是对受害者身体的摧残和人格的践踏。受利益趋势拐卖儿童的行为,对儿童的身体健康伤害也是极大的。南靖县人民法院审理了一个案件[(2019)闽0627刑初9号],被告人王朝仙以出卖为目的,接送、中转儿童,而在火车上,女子带婴儿不喂母乳,也不太照顾婴儿,中途下车吃饭也不带婴儿下车,晚间休息也不帮婴儿盖被子。婴儿因病情危重后被送往医院抢救治疗,不治身亡。拐卖儿童的过程中,拐卖者不会提供好的生活条件,害怕暴露而往往不会在受害人生病时,带受害人前往医院就医,造成病情恶化。

在心理创伤方面,拐卖行为罪受害者造成的心理创伤是不可逆的。拐卖妇女过程中,一般通过欺骗、威胁、拘禁等行为,而且强奸、强迫卖淫往往与拐卖行为高度并发。通过欺骗,甚至如果是通过亲戚朋友牵线搭桥,则会导致被害人失去信任,被害人的社会关系破裂,缺乏与社会的互动,被害妇女会出现社交障碍。恐惧、威胁和长时间的禁闭,会形成严重心理创伤。在玉环县人民法院审理的一起民事案例中[(2015)台玉民初字第798号],4名拐卖者通过欺骗将被害人拐卖至偏远地区,强迫被害人从事卖淫活动。被害人人身受到极大损害而造成精神分裂,被送往医院住院治疗。经鉴定,原告患有精神分裂症,患边缘智力;其被拐后至住院前病情加重与刑事案件系条件相关关系。可见拐卖行为对被害人的心理伤害巨大。再者,拐卖、收买儿童行为将严重阻碍被拐儿童的健康成长与未来发展,如因落户难而引起的一系列如教养、医疗、就业等问题。

(二)家庭层面:亲情伦理遭受严重破坏,摧毁家庭稳定

拐卖、收买妇女儿童行为严重破坏了家庭关系,危害了家庭的和睦和稳定,导致无数家庭妻离子散,家破人亡。买受妇女儿童的行为表面上是“买家”实施的个体行为,但在一定意义上又是众多人无视、漠视的集体行为,是系统性的问题。拐卖儿童不仅对被拐儿童家庭造成巨大伤害,同样给收买家庭造成危害。被拐卖儿童的家庭,受到的伤害不言而喻,失子之痛,或使得那些不幸的父母终生挥之不去。而对于收买家庭来说,冒着违法犯罪风险而铤而走险,几年、十几年的处心积虑的隐瞒对那些收养家庭来说已经积累了巨大压力,而真相一旦被打破,对于整个家庭来说或是灾难性的。于被拐家庭,是对亲情一辈子的追寻、家庭的分裂;而对于收养家庭,或是积压在深处的不安、或是面临法律制裁那天的坠入深渊……无论是对收买家庭和被拐家庭,甚至是对与这些事件有关联的家庭都会产生现实危害或心理层面的危害。

(三)社会层面:严重危害社会安定,有损政府形象

随着社会的发展,拐卖妇女儿童对个人和家庭造成的伤害会往社会传导,家庭妻离子散将会造成社会的不稳定。任何人,生而为人,都应享有不被奴役的权利,这是人的尊严和自由的核心,理应成为社会共同体核心价值。拐卖行为的实质是将人物化,作为牟取暴利的商品进行买卖,不仅是对个人尊严的侵害,更是对社会公平正义的严重损害,是人类文明的倒退。拐卖妇女儿童行为破坏社会秩序,扰乱社会治安,其为谋取利益而践踏人格尊严的行为,是对整个社会道德价值体系的一种挑战,严重者会对整个社会的稳定产生破坏性的影响。如今年初的“徐州小花梅”事件,在网络上几乎引发了一场舆情地震,几乎全国人民都在关注这个“小花梅”被拐的事情真相,甚至传播到了海外一些国家,对徐州政府乃至我国政府的形象都造成了一定影响。因此,要高度重视拐卖妇女儿童犯罪的整治,保障社会稳定、维护政府形象。

三、重惩缺济:拐卖妇女儿童案件被拐者权益保障困境

(一)拐卖妇女儿童犯罪刑事惩治力度不足

从拐卖方来看,我国近些年来逐渐加大对拐卖妇女儿童者的刑事惩治力度,拐卖方的犯罪成本逐渐上升,一定程度抑制拐卖妇女儿童犯罪数量,但偏重惩治拐卖者而忽视收买者的惩治,将难以从根源预防拐卖妇女儿童犯罪。所谓“没有收买,就没有拐卖”,收买市场对妇女儿童的需求鼓动拐卖者铤而走险实施不法犯罪行为,而当前我国对于收买妇女儿童犯罪最高刑罚为三年以下有期、拘役或管制,对收买方的放纵难以使收买者认识个人收买行为的严重不法性,助长收买者的愚昧和无知,为拐卖妇女儿童犯罪的产生埋下隐患。从收买行为的特征分析,收买行为必然伴随着限制被拐卖者的人身自由,拐卖与收买行为均严重侵害被拐者的人身自由及人格尊严。拐卖者通过出卖行为获取经济利益,而收买者通过收买行为满足个人的欲望或需求,就收买者个人而言其所收获的利益当然大于付出的经济成本,从侵害的法益和行为不法目的而言,二者具有相当性,施行买卖同罪,提高收买行为的刑罚幅度具有合理性。

此外,现代社会刑罚程度应当符合国民“正义感”,离开公众道德观念与规范意识,刑罚难以充分发挥其功能。加强拐卖、收买妇女儿童犯罪的刑事处置,符合当前社会公众针对拐卖、收买妇女儿童犯罪从严处置的态度。

(二)被拐妇女儿童民事权益损害救济的忽视

当前我国仍存在重刑主义思想,社会治理过程中,过于倚重刑罚。刑法与民法作为社会治理的两种法律手段,若在社会治理过程中过分依赖刑法,刑法的作用将受到不适当的强调,而民法功能将会受到限缩,因为刑法与民法之间存在某种此消彼长的关系。,2022年最高人民法院及最高人民检察院在两会工作报告中指出,将严惩拐卖妇女儿童和收买被拐卖妇女儿童等犯罪,强化对被拐妇女儿童的司法保障,继续从严追溯拐卖人口范围,对收买、不解救、阻碍解救被拐妇女儿童犯罪坚决从严惩治。-仍是强调对犯罪行为的追诉与惩治,以实现对被拐妇女、儿童的司法保障,并未重点强调对被拐妇女儿童民事救济。

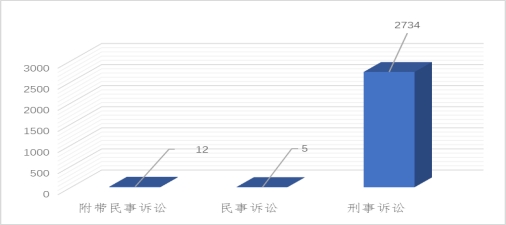

经裁判文书网案例检索,当前我国针对被拐卖妇女儿童损害提起的民事赔偿(包括附带民事诉讼)案例占总拐卖妇女儿童案件不到1%(如图6),且由于被拐者的举证能力有限,对于拐卖行为造成的人身损害或精神损害存在举证不足的可能。此外,我国《刑事诉讼法司法解释》第175条第2款规定“因犯罪受到侵犯,提起附带民事诉讼或单独提起民事诉讼要求赔偿精神损失的,人民法院一般不予受理。”因此,受害人在提起刑事附带民事诉讼或单独提起民事诉讼时,其能够得到损害赔偿的范围及数额是有限的(如表2),大多低于5万元,主要覆盖范围包括医疗费、营养费、残疾补偿金、残疾辅助费等实际经济损失。此外,刑事案件中公安机关与检察机关对于附带民事诉讼案件的调解往往持消极态度,而更多的关注案件的侦破或提起公诉,导致仅极少的受害人能够获得犯罪者的主动民事赔偿。即使民事诉讼或附带民事诉讼中判决被告人承担民事赔偿责任,但由于被告经济状况的限制执行环节往往受到阻碍,执行数额难以满足被害人的赔偿请求。.

图6 拐卖妇女儿童案件民事赔偿现状/

表2 拐卖妇女儿童案件民事赔偿情况0

案例 | 受害人诉讼请求 | 实际赔偿范围 | 案例评析 |

卢洪艳与方武成、周国民等生命权、健康权、身体权纠纷(2015)台玉民初字第798号 | 医疗费2752.30元; 精神损害抚慰金50000元; | 医疗费损失2752.30元 | 民事赔偿数额畸低,且未支持精神损害赔偿 |

郑书娜、王玉琴与被告王金凤人身自由权纠纷(2014)泌民初字第1267号 | 精神损害及因治疗精神病花费的医疗费用,共计24972.98元 | 经济补偿金10000元 | 经济补偿数额远低于被害人实际损害 |

王竹、许登润生命权、健康权、身体权纠纷(2019)川0623民初2712号 | 1、误工费、交通费、生活费及住宿费、鉴定费100000元; 2、精神损害抚慰金100000元; | 精神损害抚慰金20000元 | 精神抚慰金 |

李欢与李发珍、王帅、段玉民等生命权、健康权、身体权纠纷(2019)粤20民终7207号 | 请求赔偿损失合计2453500元 | 医疗费、护理费、交通费、住院伙食补助费、营养费共计832919元 | 民事赔偿数额明显低于当事人主张赔偿数额 |

陈某收买被拐卖的妇女罪,强迫卖淫案(2012)穗中法刑一初字第363号 | 请求被告对确认损失金额418446.95元承担连带赔偿责任 | 医疗费、护理费、住院伙食补助费、交通费、营养费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费共计418446.95元 | 全额赔偿,数额经其他裁判文书认可 |

何某4、何某1拐卖妇女、儿童罪一审刑事案(2020)闽0582刑初23号 | 医疗费、营养费、住院伙食补助费、护理费、差旅费、住院期间误工费,误工费共计664268.19元 | 经济损失11539.19元 | 民事赔偿数额显著低于当事人主张赔偿数额 |

王进利拐卖妇女案(2001)福刑初字第104号 | 附带民事诉讼自愿赔偿受害人经济损失3000元 | 犯罪人或其近亲属代为赔偿,量刑参考情形 | |

范正秀拐卖妇女、儿童一审刑事案(2014)大刑初字第20号 | 亲属积极代为赔偿损失 | ||

李鸿杰拐卖妇女、儿童案(2012)穗中法刑一初字第363号 | 达成赔偿协议并赔偿被害人遭受的经济损失 | ||

(三)缺乏被拐妇女儿童的社会救助机制

被拐妇女儿童的发现与解救环节而言,我国打击被拐卖儿童的力量较为薄弱,打拐工作呈现公安机关单打独斗的局面。1而民政、卫健、城管等部门未能充分发挥优势,对于婚姻登记、收养登记的审查程序不够严格,对流浪乞讨、精神障碍的妇女儿童身份核实欠缺,导致被拐妇女儿童难以得到及时的救助。未明确相应的被拐妇女、儿童救助责任主体,且缺乏相应的经费及必要设施。

此外,社会公众对于“家务事”的慎管心理,使得公安部门接受的被拐妇女儿童举报信息有限。而就被拐妇女儿童安置而言,被拐妇女儿童获救后婚姻关系、收养关系应如何处置仍未有明确的规定。对被拐妇女儿童的生活保障及社会回归等需求,我国仍未制定系统性的社会保障机制。缺乏被拐妇女儿童的社会扶持机制,一方面被拐妇女儿童的生存将会出现新的困境,而迫不得已选择回到买方;另一方面被拐妇女儿童长期不能回归社会,也将造成沉重的社会负担。此外,在刑事案件被害人救助领域我国进行多样化的尝试,2009年我国多部门联合发布《关于开展刑事被害人救助工作的意见》,对刑事被害人救助工作作出统筹性的规定,并要求各地据此制定实施细则。但由于我国刑事救助资金总额有限,为突出救助重点,仅对遭受严重暴力犯罪侵害,导致严重伤残甚至死亡的被害人或其近亲属予以赔偿,且该赔偿主要是为解决被害人的基本生存问题,多数受害人不能获得充分的赔偿。2

(四)DNA数据库在打击拐卖妇女儿童犯罪中存在问题

2009年公安部正事建立全国打拐DNA数据库以来,拐卖妇女儿童案件的破案率得到了很大的提高,近年来,DNA数据库已帮助数千名儿童回到自己的家庭。一方面DNA数据库在打拐行动中发挥着重要作用,另一方面也伴随一些问题的出现。比如,DNA数据库中存在信息不真实、不全面、覆盖面不广、与公民隐私保护相冲突等问题。建立数据库需要大量资金、技术的投入,一些欠发达地区普及DNA数据库的建立存在困难。此外,在现实中由于认知水平的差异,有些父母不愿意采集自己孩子的DNA信息,甚至出现父母自生自卖的现象,这种犯罪就很难利用DNA数据库进行打击。如2016年初宣判的四川凉山“亲子贩婴团”案件,父母选择卖出婴儿,当然不会主动报案,DNA数据库就缺少孩子的DNA数据,会给解救过程带来困难。除开以上因素,DNA数据库因其高科技属性,在现实中需要不断对其进行维护、检验、管理,需要大量人力、资金投入,对经济不发达地区来说这是一个很大的推广障碍,而这些地区又往往是拐卖妇女儿童的高发地区、最需要该技术的投入。

四、路径探析:被拐妇女儿童合法权益多方保护机制的构建

拐卖人口犯罪中妇女儿童权益保护的根本在预防、重点在惩治、关键在救助。对于拐卖妇女儿童的惩治我国早有规定,汉朝是有略卖者未卖以磔3,《唐律疏议》亦有略卖良人为奴婢者绞,但被拐妇女儿童权益的救助却缺乏法律传统。此外,相较于国外完善的社会保障体系而言,我国拐卖受害者的救助和保护工作程序不明、落实不严。《妇女权益保障法》仅笼统要求做好被解救的被拐妇女的善后工作,并没有具体的规定被拐妇女有请求获得帮助和保护的权利,仅在《中国反对拐卖人口行动计划》中有所提及,在实际操作中存在适用难点。4此外,被拐的儿童获救后若已无法回归原生家庭,多数将被送往社会福利机构,而其能够获得的医疗、教育等领域的帮助是有限的。因此要从观念上落实被拐妇女儿童权益保护及社会扶持工作:

第一,重视被拐妇女儿童的事后救助工作。从“重惩治轻救助”向“惩罚与救济并重”转变,是更基于受害人视角保障其合法权益,是从形式保护到实质保护的转变。被拐妇女儿童的事后救助,一方面应当为被拐者提供必要的医疗服务或法律服务,帮助他们回归家庭,另一方面应为被拐者妇女儿童提供技能培训、知识学习机会,使其能够独立谋生,回归社会。

第二,完善被拐妇女儿童权益保障相关制度。赋予被拐妇女儿童请求帮助与保护的权利,一方面需要完善我国妇女儿童权益保护的法律法规,明晰被拐妇女儿童保护的义务主体,同时建立发现、解救、救助、安置一体化的社会保障制度,保障被拐妇女儿童的基本生存条件,为被拐妇女儿童提供回归社会绿色通道。

第三,形成多主体参与的社会保护机制。法院、检察院应当发挥裁判的社会影响力,以法律人的伦理思想纠正社会偏离的价值观念。国家民政部门、社会组织、街道社会与个人应当联合公检法部门开展被拐妇女儿童解救、安置工作,形成以法治为核心的多元化主体的妇女儿童权益保障机制。

(二)制度层面——被拐妇女儿童多元化保护机制的构想

立法机关应当完善拐卖妇女儿童犯罪的法律规范。首先,应当提高拐卖妇女儿童罪量刑起点。过低的起刑点已然不符合这一立法的初衷和我国当代的国情。拐卖妇女儿童犯罪是我国刑事犯罪领域的常见现象,对社会稳定造成极大危害。在立法层面回应宪法“尊重和保障人权”这一观念,适当提高量刑起点,对于推进“打拐”工作,保障公民的人身、人格权利有着重要作用。其次,适当提高收买被拐卖妇女儿童罪的法定刑。收买市场的存在是拐卖行为产生的动因,收买者为满足个人利益而损害他人利益及他人家庭的和谐关系,亦具有严重的社会危害性。但考虑到“买卖同刑”有可能在司法实践中增加解救被拐卖妇女儿童的阻力,可适当的提高收买被拐卖的妇女儿童罪,将其法定刑上限由三年有期徒刑提升至七年有期徒刑。此外,还应当通过对相关法律规范的完善,加强被拐妇女儿童的帮扶与保护。例如可以明确民政部门的兜底责任或为被拐妇女儿童提起民事诉讼提供免费的法律援助。对于被拐妇女儿童提出的精神损害赔偿应当明确受理范围和条件,弥补因被拐者因拐卖行为而遭受的严重精神损害,且可以适当在立法中适当降低被拐者的证明责任,保障被拐者能够获得更加充分的赔偿。

公安机关作为侦查机关,在打拐工作中承担着追查抓捕的职责。2022年3月1日起,公安部牵头成立行动领导小组展开打击拐卖妇女儿童犯罪的专项行动。组织严密、犯罪范围广泛是拐卖犯罪的显著特征,因此也对公安机关追查线索、抓捕犯罪嫌疑人提出更高的要求。首先,利用互联网拓展线索来源。在互联网信息化背景下,qq群、微信群、微博、微信等网络平台中容易发现一些人口拐卖的蛛丝马迹。公安机关需要从车站、旅馆、KTV、网吧、劳务市场等传统阵地扩展到互联网阵地,加强网络巡查,分析辨别虚假情报,积极获取人口拐卖线索。其次,完善全国“打拐DNA数据库”。DNA亲子鉴定技术在公安机关打拐工作中效用显著被广泛应用。但实际上DNA数据库存在一种“失衡”状态,即失散人员的信息尚未做到全覆盖。公安机关需加大对数据库的普及力度,完善对失散人员信息的采集,逐步将“打拐DNA数据库”建设成为全国范围内快速、高效查找被拐卖妇女儿童信息的平台。最后,公安机关需加强与其他部门的合作。公安机关应联合民政、法检等有关部门不断完善户口管理、暂住人口、流动人口登记,婚姻登记,收养登记等各项制度,完善失踪失联人口建档机制,为及时发现“拐情”助力。

检察院作为公诉机关,应当为被拐妇女儿童提起民事诉讼提供必要的物质方面或法律方面的援助,在被拐者提起的民事赔偿诉讼中应当充分发挥支持起诉的制度功效。检察机关在公诉期间应积极参与附带民事诉讼的调解,积极救助被拐者的受损民事权益。此外,检察院作为法律监督部门,应当充分发挥其立案监督职能,对于公安机关未及时立案的应当及时提出检察建议,切实维护妇女儿童合法权益。6其次,人民法院作为审判机关,应当严格对减轻处罚、从轻处罚的量刑情节进行审查,坚持落实宽严相济的基本政策,严厉惩治拐卖妇女儿童犯罪,充分发挥法院裁判的社会影响力,引导社会公众认识拐卖妇女儿童犯罪的严重违法性。

还要积极发挥其他政府职能部门的作用,如民政部门、妇联、残联、党群服务中心可协力推行街头救助行动,定期开展,形成常态机制,协助公安机关、城管部门进行街头管理和救助。城市的救助管理站应积极作为,对于公安机关及司法机关解救、护送的妇女儿童,应及时予以接收并提供适当的援助,起到对接被拐人员正常回归家庭、社会的协助组织作用。城市管理部门及环卫部门在各自的日常职责、开展市容环境卫生管理工作中,应延伸服务,积极对不明身份人员、被拐骗人员进行记录跟踪,并及时上报公安机关,配合调查和解救工作。医疗组织应延伸其职能,定期在城市救助医疗机构进行义诊,按照“先救治、后救助”的程序及时提供疑似被拐骗人员的帮扶工作。各地各职能部门应加强联动、互相配合、各司其职、统一协作,建立健全惩治拐卖妇女儿童犯罪的长效工作机制,在社会全体成员都广泛参与的管理体制下,实现被拐卖人员尽早回家的目标。

2.社会参与:发挥社会组织治基层理职能,助力被拐妇女儿童回归

为被拐妇女儿童设立法律援助绿色通道,由专业律师或基层法律工作者为被拐妇女儿童免费提供必要的诉讼代理或法律咨询业务。从而提高被拐妇女儿童等弱势群体的诉讼实力,保障其能够获得及时的法律帮助。

设立被拐妇女儿童救助专门机构,收集全国各地的被拐妇女儿童信息,与公安部门的立案信息进行及时匹配,确保能够及时发现、解救被拐妇女儿童。其次,建立专门的被拐妇女儿童救助基金,被拐保障被拐妇女儿童在获救的第一时间内能够接受医疗救助、心理辅导等必要服务并提供临时的生活保障,以实现妇女儿童权益的无间隙保护。

基层组织、社会机构应当积极配合公安机关开展被拐妇女儿童的发现、解救工作,做好被拐妇女儿童信息保护工作,鼓励地区群众关心、爱护被拐妇女儿童,保障被拐妇女儿童不受歧视或偏见。其次,可为地区内被拐妇女提供必要的心理帮助,增强其与周围环境的交流沟通,通过对其社区、家庭的走访,引导家庭成员与被拐妇女儿童进行联系与沟通,培养情感。此外,基层组织应为被拐者争取有利的社会服务和社会福利,助力被拐妇女儿童早日回归社会。7此外,发挥社会组织的力量,借助寻亲平台助力被拐妇女儿童返回原生家庭有利于家庭、社会和谐,也能够很大程度减轻社会福利负担。

(4)构建多元信息共享平台

随着互联网信息技术的发展,构建被拐妇女儿童信息共享平台对寻找被拐妇女儿童、助力其尽快回归社会发挥着重要的作用。目前,2016年公安部儿童失踪信息紧急发布平台上线启动,该平台可通过微博等新媒体及高德地图等移动应用APP,向儿童失踪地周边人群,推送失踪儿童信息。让更多群众从官方获取准确信息,协助公安机关快速侦破拐卖案件,尽快找回失踪儿童。另外还有民间自发组织的“宝贝回家”、“寻亲网”等网络平台,都发挥了较好的寻亲功能。建议继续完善此类网络平台的信息管理功能,与各地民政局、福利机构建立常态化对接机制,最大程度发挥网络技术对打拐工作的支持以及助力被拐妇女儿童得到较好的救济。

妇女应当树立较强的个人保护意识,对于精神、智力障碍的妇女或未成年儿童其监护人应当保持高度的注意义务,预防拐卖妇女儿童犯罪行为。积极开展公民普法活动,广泛宣传打拐热线以及全国打拐网络平台,提升社会公众对于拐卖妇女儿童犯罪的认识,鼓励社会公众参与打拐工作,举报拐卖妇女儿童犯罪行为。学校应当加强对学生的法制教育,增强学生的法制观念并提升其自我保护能力。在拐卖与收买妇女儿童犯罪情况严重的地区,应当深入村户,以案说法,切身教育,增强全民的法治意识,使公众从案例中直观领悟法律的原则和精神,促进在全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好法治环境和尊重司法、信仰法律、崇尚法治的良好氛围。

结 语

打击拐卖妇女儿童犯罪任重而道远,助力被拐妇女、儿童回归家庭、回归社会有利于社会的和谐稳定发展。从拐卖、妇女儿童犯罪的刑民救济现状来看,我国打击拐卖妇女儿童犯罪应逐渐转向“惩罚”“救济”并重的基本模式,要从事情预防、事发惩治、事后救助三个层面来保障被拐妇女、儿童的合法权益。被拐妇女儿童权益的多元化保护机制构建,应以法治思想为主导核心,充分发挥司法机关、民政部门的引导职能,鼓励多方社会组织、个人参与拐卖妇女儿童犯罪的打击行动,引领社会价值潮流,切实保障妇女儿童权益,最终实现全民打拐、全国无拐。